「西インド015エローラ」より |

|

●ヒンドゥー教窟(Wikipediaより)

ヒンドゥー教石窟は7世紀頃から作られ始めた。これらのヒンドゥー教石窟は、掘削技術と美術的観点の二つの面からいくつかの異なる様式を見出すことができる。

これらの石窟は上から下に掘られているものが多い。いくつかの石窟寺院は非常に複雑で、その完成には数世代の期間を要したと思われる。

第15窟ダシャ・アヴァターラ窟(Dasa Avatara)も印象的なヒンドゥー石窟である。広い中庭にはカイラーサナータと同じく露出した神殿がある。中には何も無いが、透かし彫りの窓があり、もちろんこれも岩盤から彫り出された地球の一部である。

中庭の周りにはマンションのような石窟がぐるりと囲み、ここには10柱のヴィシュヌ神の化身と雄牛の像、シヴァ神の像がある。

第21窟ラメーシュワラ窟(Ramesvara)には、入り口に一対の川の女神が掘り込まれている。

第29窟デゥマル・レーナ(Dhumar Lena)も印象的な石窟である。ヒンドゥー石窟としては最も西にある石窟である。この窟は丘の尾根の部分に作られており、大きな入り口が2つある。

片方は川に面しており、テラス状になっている。もう片方は岩盤の大きな割れ間に通じており、いくつかの彫像が配置されている。青空の下にある他の石窟の入り口と違って、非常に神秘的な雰囲気がある。

石窟の内部は広く、特に天井が高い。 そらく一つの石窟の空間としては、エローラ石窟群の中で最も大きいと思われる。この大きな空間に巨大なヒンドゥーの神々の立像が配置されている。暗闇の中に立つ異形の神々の姿は見る人に強烈な印象を残すだろう。 |

|

|

|

| 第13窟 |

|

|

|

|

|

|

|

| この第13窟から、大好きなヒンドゥー教の石窟が始まる。 |

|

拍子抜けだ!何の彫刻もない石窟だった。この窟は、元は仏教窟との説もある。 |

|

|

|

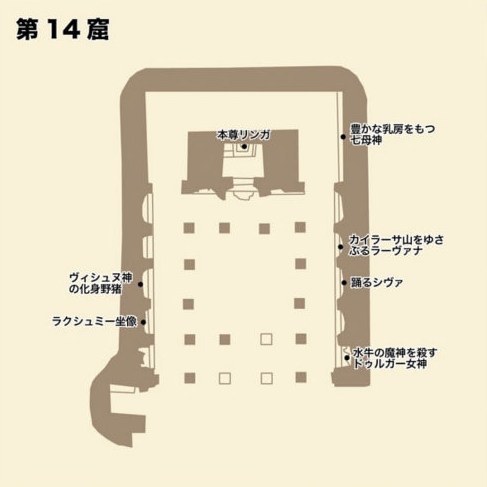

| 第14窟 |

|

「西インド015エローラ」より |

|

第14窟(ラヴァーナカカイ窟)は前廊を持たない長方形の窟で、前方に柱列のある広間、後方に祠堂がある。

広間の左右側壁に、それぞれの壁柱によって区画された5面ずつの神話の場面が表わされている。

向かって右の側壁には「シヴァ関係」の図像が多い。

左の側壁には「ヴィシュヌ関係」の図像が多い。

シヴァ信仰とヴィシュ信仰は共存し、互いに排斥しないのはヒンドゥー教の一つの特色である。

とりわけ「舞踏のシヴァ神」は、破壊と創造という両極の行為を併せ持つシヴァの舞踏の姿を、力感あふれる造形表現で見事に達成されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 「ふうみん」は仏教窟より、こちらのヒンドゥー教の石窟の方が断然面白い。 |

|

宇宙の創造神なのに人気のないブラフマー神と妻のサラスヴァティ像。 |

|

|

|

|

| シヴァ神は舞踏の王(ナタ・ラージャ)と呼ばれる。この踊るシヴァ神像は、エローラの傑作彫刻の一つと言われている。この「動」の動きと、下記の21窟の「静」の動きのシヴァ神像を比較あれ。 |

|

|

| サイコロで遊ぶシヴァ神と妻のパールバティー。下には乗り物の牡牛のナンディン。 |

|

|

| 魔王ラーヴァナに恵みを垂れるシヴァ神。ラーヴァナはこの後シヴァの恵みによって許され、国に帰る事が出来た。シヴァ神と妃パールヴァティーが寛ぐカイラーサ山を持ち上げようとするラーヴァナ。 |

|

|

|

|

|

|

|

| ヴィシュヌ神の野猪(ヴァラーハ)の化身。とぐろを巻き、龍蓋をつけたシェーシャ龍の上に猪頭のヴィシュヌ神は、牙で大地の女神ブーミを引き上げる。 |

|

|

水牛の姿をした魔神マヒシャースラを殺す女神ドゥルガー。ドゥルガー神はシヴァの妻。しばし、醜悪な形相を持つチャムンダーと同一視される。 |

|

|

|

| 第15窟 |

|

|

|

|

|

|

|

| サアヴァターラ窟と呼ばれ、7世紀後半から8世紀前半に開窟。 |

|

この第15窟は2階建てで、前庭に彫り出された舞楽殿がある。 |

|

|

|

|

| 舞楽殿は、岩を彫り出して造られている。考えただけでも気の遠くなる仕事だ。また、実に見事な建造物だ。 |

|

|

| 第15窟は2階建てだ。第11窟・12窟と似ているのは、この石窟は元々は仏教窟だったとの説もあり、妙に納得できる。 |

|

|

| 舞楽殿の窓の上の文様を見て嬉しくなった。クメール遺跡のまぐさ石で、一番古いサンボールプレイクック様式(Sanbor Prei Kuk Style・610~650年)と全く同じだ。インドでは窓の上の飾りとして、クメールでは装飾まぐさ石として使用されている。その違いが「ふうみん」には大変面白い。 |

|

|

| ラオスのChampasak Provincial Historic Museum のサンボールプレイクック様式のまぐさ石。インドの建築装飾であるマカラを両端に配し、その口から吹き出されたアーチ上に1つか3つのメダルが配置され、下に花輪(蓮の花)が垂れ下がる。しばしば、マカラの上に乗る人物が彫られている。 |

|

| 第17窟 |

|

|

|

|

|

|

|

| 第17窟の正面。 |

|

祠堂内のリンガは水晶製なのか、後世に置かれたものなのかな? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 水牛の姿をした魔神マヒシャースラを殺す女神ドゥルーガー。 |

|

ガネーシャ神はシヴァの息子とされ、頭が像で乗り物はネズミ。 |

|

|

|

|

| 石窟内の石柱の装飾は株までしっかりと彫られ見事な物だ。 |

|

| 第18窟 |

|

|

|

|

|

|

|

| 第18窟は小ぶりな石窟だ。 |

|

祠堂内のリンガ。 |

|

|

|

|

| 第18窟内から外を望む。デカン高原の緑がまぶしい。 |

|

| 第19窟 |

|

|

|

|

|

|

|

| 第19窟も小ぶりな石窟だ。 |

|

祠堂内のリンガと門衛神ドヴァラパーラ像。 |

|

|

|

| 第20窟 |

|

|

|

|

|

|

|

| 第20窟を正面から眺める。 |

|

正面左に彫られた像。この太鼓腹はクーヴェラ神だろう。クーヴェラはガネーシャとともに財宝をつかさどる神として信仰を集めている。 |

|

|

|

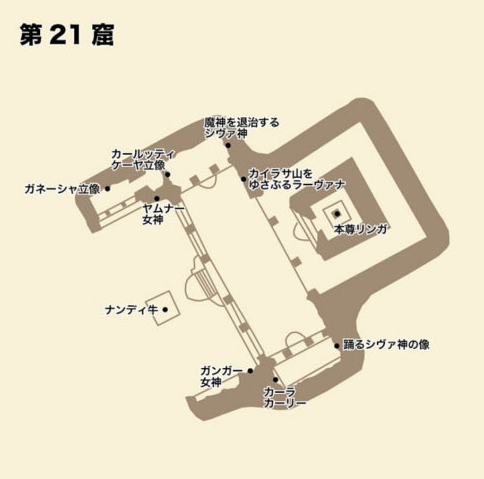

| 第21窟 |

|

|

|

「西インド015エローラ」より |

|

第21窟(ラーメーシュヴァラ窟)は、奥の祠堂と列柱つきの方形広間からなる一般的な構造を示すが、窟の正面入り口の左右に腰壁を設け、そこに列柱をつけているのが趣を異にする。

柱の上方の軒の持ち送りには、足元に小人を伴う女神が表わされている。

左右の側壁に刻まれた、マカラの上に乗るガンガー女神と亀の上に乗るヤムナー女神の表現も大らかな官能性を見せている。

この窟の内部の側壁にはシヴァ関係の図像が多く彫られている。

これらの彫刻は、エローラのヒンドゥー教石窟の中では、穏やかで落ち着いた作風を示している。

ここでは、力動感や躍動感を表現するよりも、ゆったりとした人体像の表現が用いれれている。 |

|

|

|

|

|

| ラーメーシュワラ窟と呼ばれる6世紀ごろに造られた石窟。入口の前にはナンディの像がある。 |

|

|

| サイコロで遊ぶシヴァ神と妻のパールバティー。下には乗り物の牛のナンディ。 |

|

|

| 踊るシヴァ神像。上記14窟のシヴァ神像と比べてもらいたい。14窟のシヴァ神は「動」、こちらの21窟は「静」の状況を表現している。ともに見事なものだ。 |

|

|

| 面白い像を見つけた。カーラとカーリーだ。カーラはシヴァの別名で、カーリーはシヴァの妻ドゥルガーの別名。「カーラ」は黒という意味で、「カーリー」も黒という意味の女性形。 |

|

|

| 第21窟の彫刻はヒンドゥー教石窟群の中で最も優れているといわれる。 |

|

|

|

|

|

|

|

| この様な形のリンガが多い。 |

|

リンガの聖水を流すソーマスートラの穴が壁に掘られていた。 |

|

|

|

|

| 水牛の姿をした魔神マヒシャースラを殺す女神ドゥルーガー(シヴァの妻)。女神は右足で水牛の背を踏みつけ、左の一つの手で水牛の口を押えて窒息させている。これは血を不浄なものとして忌み嫌ったバラモン教の教えである。 |

|

|

| カールッティケーヤ(スカンダ)立像。カールッティケーヤは、シヴァと妻パールヴァティーの次男でガネーシャの弟になる。また、軍神として知られる。左手の先に見えるのは、欠けているが乗り物の孔雀だろう。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 石柱に掘られた小人を従える肉感的な女神像。実に大らかな官能性をあらわしている。 |

|

マカラ(摩竭魚)の上に乗るガンジス河の聖なる化身の女神ガンガー。シヴァ神の二番目の妻とされる。 |

|

|

|

| 第22窟 |

|

|

|

|

|

|

|

| 正面広場にはナンディの祠堂が彫り出されている。 |

|

祠堂内のナンディ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 床にサイコロ遊びの盤が刻まれている。 |

|

こちらは絵具皿。画工たちは床に掘られた穴で顔料を調整した。 |

|

|

|

|

|

| 第23窟&24窟 |

|

|

|

|

|

|

|

| 第23、24窟はガネーシャ神の小窟群だ。23窟のリンガ。 |

|

第24窟の破壊されたリンガ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 破壊されたリンガの後ろの壁に、三面のシヴァ神像(トリムールティ)が彫られていた。「三面のシヴァ」はシヴァの多様性を表すとされ、正面のシヴァは瞑想しているようであり、右は女性的な守護者、左は凶暴な破壊神を表している。 |

|

ガネーシャ神が彫られていた。ガネーシャはシヴァの息子とされ、頭が像で乗り物はネズミ。富を司る現世利益の神として、また学問の神様とされる。 |

|

|

|

| 第25窟 |

|

|

| 第25窟は一見大きく、内部の装飾に期待を持たしたが大したものは無かった。 |

|

|

| 祠堂内のリンガは破損されている。入口に立つ2体の門衛神ドヴァラパーラ像。 |

|

|

|

|

|

|

|

| クーヴェラ神。クーヴェラはガネーシャとともに財宝をつかさどる神として信仰を集めている。 |

|

第25窟より第29窟を望む。 |

|

|

|

| 第26窟 |

|

|

|

|

| 中央に置かれたリンガの祠堂と門衛神ドヴァラパーラ像。 |

|

| 第27窟 |

|

|

| 第27窟に着いた。正面に滝が見えるはずだが、乾季のせいか水はなかった。 |

|

|

| ヒンドゥー教の三大神。左からブラフマー(創造を司る神・Brahma)、ヴィシュヌ(維持を任される神・Visnu)、シヴァ(破壊を担う神・Siva)で、この三神は究極的には同じものであり、トリムールティ(三神一体・Trinity

)と云う言葉で定義されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 第27窟の彫刻の技量はかなり落ちるようだ。水牛の姿をした魔神マヒシャースラを殺す女神ドゥルーガー。 |

|

ヴィシュヌ神の野猪(ヴァラーハ)の化身像も稚拙な感じだ。 |

|

|

|

|

| 27窟から先の29窟へは、崖崩れのため通行禁止だった。仕方が無い、ここから一旦駐車場に戻り後ほどレンタカーで移動るしかないが、第28窟は何処にあるのだろうか? |

|

| 第28窟 |

|

|

第29窟の入り口近辺から第28窟を探す。右上に見えるのが第27窟だ。

第28窟は通行禁止の滝の下辺りにあるらしい。それらしき石窟が見えるがそこには行けない!残念だが諦めるしかない。 |

|

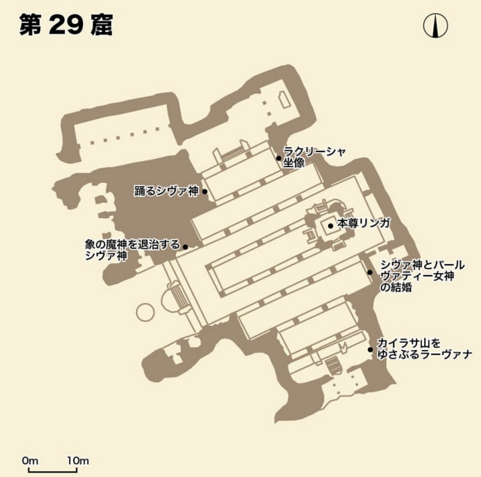

| 第29窟 |

|

「西インド015エローラ」より |

|

第29窟(ドゥマルレーナ窟)は、規模が大きく、約45m四方の広間の三方に前廊をつけた入口がある。

祠堂は壁から独立して広間の中に設けられており、エレファンタ島と似た構造を示す。

前廊側壁などにはシヴァ関係の場面が彫られており、第21窟と同じ主題のものが少なくない。

様式的にみると、躍動感が少なく人体のどっしりした形態の表現に主眼が置かれており、構図は整然とした配列を好み礼拝像的な性格を強めている。

石窟構造に置いてはエレファンタに近いが、彫刻の造形表現は形式化しているといえよう。

|

|

|

|

|

|

| 先ほど崖崩れの為、通行止めだった第29窟にレンタカーで向かう。第29窟の前には、広い駐車場が設けられている。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 可愛い表情をした一対の獅子像。 |

|

第29窟に入る「ふうみん」。 |

|

|

|

|

| アンダカを退治するシヴァ神 。アンダカはシヴァとパールヴァティー間に生まれた3番目の子供。 |

|

|

| 魔王ラーヴァナに恵みを垂れるシヴァ神。ラーヴァナはこの後、シヴァの恵みによって許され、国に帰る事が出来た。シヴァ神と妃パールヴァティーが寛ぐカイラーサ山を持ち上げようとしているラーヴァナ。 |

|

|

| 正面奥が祠堂で内部にはリンガが置かれ、門衛神ドヴァラパーラに守られている。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 寺院内の床に掘られた円形の穴。何なのだろうか? |

|

円形の穴(写真上)のすぐ近くにある穴。こちらも何の後なのだろう?破壊されたリンガとヨニかな。 |

|

|

|

|

| シヴァ神とパールヴァティーの結婚式。シヴァが花嫁の手を握っているが、サンスクリットで「手を握ること」は結婚のことである。新婦のパールヴァティーは新郎のシヴァの左に立っているが、

妻になれば逆の右側に位置する。 |

|

|

| シヴァ神と妻のパールヴァティーが眷属とともにくつろいでいる。下段のナンディンに踏まれている子供は何なのだろう。 |

|

|

| 踊るシヴァ神像。シヴァの眉間、右足の縦線と腕の横線によって構図が決められている。 |

やはりエローラのヒンドゥー教石窟群はとても面白い。残念な事に第29窟の写真は、一眼レフのバッテリーがあがってしまいコンデジで撮影した事だ。高感度の撮影になると粒子の粗さは隠しようがない。

思い返すと、バッテリーがあがるほど第1窟~27窟までに写真を撮りまくったという事になるな~あ。 |

|